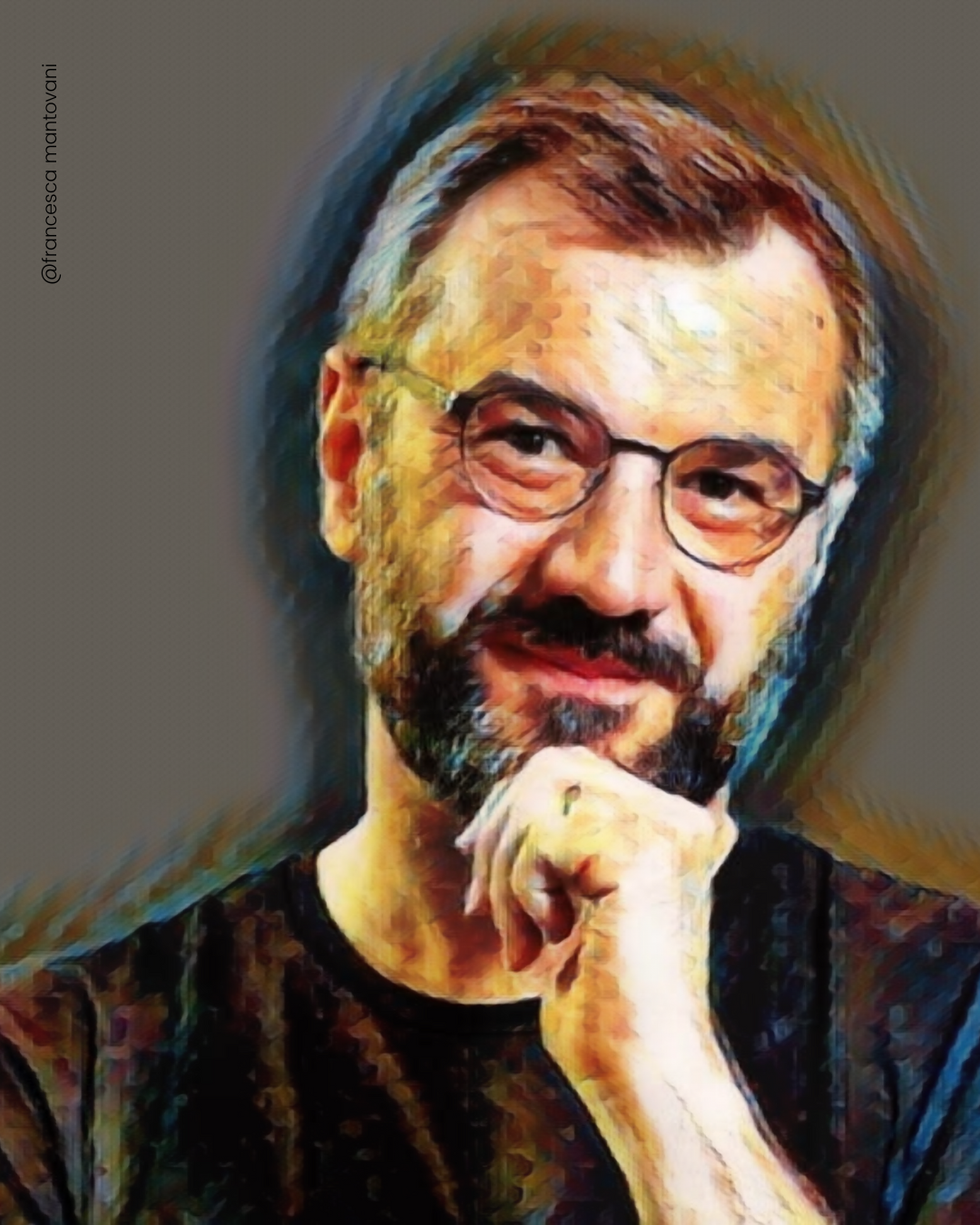

Etienne Kern “Je ne veux rien imposer aux lecteurs, mais leur laisser de la place.”

Aimanté par les personnages que leurs rêves ont perdus ou consumés, l’écrivain relate dans La vie meilleure l’étonnante trajectoire d’Emile Coué, modeste pharmacien devenu star mondiale grâce sa célèbre méthode éponyme. Deuxième roman de cet auteur après Les envolés consacré à l’inventeur Franz Reichelt, il est entretissé d’évocations plus personnelles.

Propos recueillis par Bénédicte Flye Sainte Marie

Pourquoi les utopistes et les idéalistes vous fascinent-ils autant ?

Ce qui m’attire, je crois, ce sont les utopistes et les idéalistes qui sont au bord de tomber dans le ridicule : l’aveuglement et le désir les poussent tellement loin qu’ils refusent le réel comme un bloc. Ils arrivent au point où le ridicule se retourne pour devenir sublime : par cette tension, cet équilibre fragile, ils offrent comme un concentré de la condition humaine.

Vos romans adoptent des formats courts, voire très courts. Cela obéit-il à une volonté précise, peut-être d'aller directement à l'os du récit ?

Dans Le roi vient qu’il veut, Pierre Michon écrit que la brièveté, c’est ce qui permet d’« amener son émotion de départ intacte jusqu’à la fin ». C’est une question d’intensité. Et peut-être, dans mon cas, de discrétion : je ne veux rien imposer aux lecteurs, mais leur laisser de la place.

Ne peut-on pas comparer parfois votre style à une sorte de prose poétique ?

Il y a dans mes deux romans un parti pris de sobriété et de simplicité : il s’agissait pour moi de me tenir au plus près de mes personnages un peu candides. Mais l’épure n’empêche pas la poésie, bien au contraire, et je suis heureux que vous voyiez quelque chose de poétique dans mon écriture. La poésie, du reste, va de pair avec la brièveté : Éluard définit la poésie par « les grandes marges blanches » qui sont laissées aux lecteurs pour prolonger le texte.

Qu'est-ce qui fait que vous avez éprouvé le besoin d'enchâsser l'histoire d'Émile Coué avec celle de votre famille ?

Ce n’était pas prévu au départ : j’avais déjà fait cela avec Les envolés (où je mets en relation l’histoire de Franz Reichelt, qui saute de la tour Eiffel en 1912, et celle de mon grand-père, mort d’une chute accidentelle) et je ne voulais pas reproduire le procédé. Mais mon parrain et ma marraine ont été hospitalisés au moment où j’ai commencé à vouloir écrire sur Émile Coué et, quand mes préoccupations affective et littéraire se sont superposées, j’ai fini par comprendre que ce qui m’attirait vers Coué avait quelque chose à voir avec mon parrain et ma marraine, que j’ai toujours connus très malades. Écrire sur eux, c’était l’illusion de pouvoir faire quelque chose pour eux. Roland Barthes pensait que si on écrit des romans, c’est pour « célébrer ceux qu’on aime ».

« “La complexité de Coué, c’est aussi son humanité” »

N'est-ce pas paradoxal que ce qui émane de la trajectoire de Coué soit finalement une forme de mélancolie, alors qu'il était un inépuisable partisan de l'optimisme ?

Effectivement, mon personnage se bat contre une forme de dépression ! Je suis parti de témoignages qui disaient qu’il y avait chez Émile Coué « comme une peine en son cœur ». Cette complexité, c’est aussi son humanité.

L’écriture n’est-elle pas pour un auteur ou une autrice une forme de méthode Coué, pour se concevoir un monde moins âpre que celui, bien concret, qui l’entoure, de se prémunir de ses horreurs par l’autosuggestion et l’imagination ?

Je crois que oui. Évidemment, la littérature est aussi là pour montrer l’horreur, l’affronter, pour se battre. Mais si l’on passe tant de temps dans un monde de mots, c’est aussi parce qu’on y trouve une sorte d’apaisement ou, comme le pensait Freud, de compensation.

Beaucoup de livres, comme le vôtre, ceux de Nicolas Mathieu ou Ce qu’il faut de nuit de Laurent Petitmangin prennent la Lorraine pour décor. Pourquoi cette région est-elle si une terre si propice au romanesque ? Parce que ses réalités sociales (l’impact des guerres, le passé sidérurgique, la désindustrialisation...) se répercutent le cœur et l’âme des femmes et des hommes qui y habitent ?

En réalité, je n’ai pas choisi d’écrire sur la Lorraine : c’est la vie d’Émile Coué, décédé à Nancy en 1926, qui m’a entraîné vers cette région. Mais, oui, il y a là-bas quelque chose d’admirable et de poignant. Gilles Ortlieb a écrit un livre au titre magnifique, Tombeau des anges, qui fait résonner ces noms de ville comme Gandrange ou Florange.

À LMQPL (Le Moins qu’on puisse lire), on aime tous les livres, notamment en format poche. Quel ouvrage de ce type nous recommandez- vous ?

. Quel ouvrage nous recommandez-vous ?

La Demande, de Michèle Desbordes, aux éditions Folio. Quand j’étais au lycée, ma classe participait au Goncourt des lycéens et j’ai eu l’occasion de rencontrer Michèle Desbordes, qui m’a beaucoup encouragé. Cet automne, quand j’ai eu la chance d’aller à la rencontre des lycéens dans le même cadre, j’avais toujours ce petit volume dans la poche…

La vie meilleure d’Etienne Kern, 19,50 euros, Éditions Gallimard